REISEEINDRÜCKE FÜR KUNST- UND GESCHICHTSINTERESSIERTE

UMGEBUNGSENTDECKER

Berlin

1930

Ich bin neun Jahre alt, als ich nach Berlin komme und aus dem Zug steige: Anhalter Bahnhof, auf großen Schildern. Menschen, Dampf, Zischen, Eisenbahngeruch, Verkäufer mit Wurstkesseln. Händler bieten Zeitungen an und Sitzkissen. Abfahrt in Richtung Basel, Halle, Karlsbad, Prag, Wien, Leipzig, München, Rom.

Zur Zeit der Olympischen Spiele in Berlin. Ich entsinne mich an zweierlei: Jemand aus der Verwandtschaft fuhr ab. Wir brachten ihn hin und ich sah zehnjährige amerikanische Mädchen auf dem Bahnsteig, sie trugen elegante Hüte und waren wie Damen gekleidet, während ich ein Junge in kurzen Hosen war. Als es den Anhalter Bahnhof noch gab, ging ich noch zur Schule und lernte: Er heißt so, weil die Züge dort anhalten.

Hans Knobloch: Der angehaltene Bahnhof

1920

Romanisch wie die Kirche waren die neuen Gebäude am Auguste-Viktoria-Platz. So hatte es der Kaiser gewollt und so hatte sie Franz Schwechten gebaut.

Eines dieser beiden Häuser, die im romanischen Stil vor dem Portal und dem Chor der Gedächtniskirche entstanden waren, beherbergte seit seiner Fertigstellung 1900 ein Café-Restaurant: Groß und hässlich soll es gewesen sein, das Romanische Café, im Innern düster. „Es war ein Anachronismus, eine architektonische Scheußlichkeit ... Der Kaffee war schlecht, der Kuchen alt, die Eier im Glas teuer ...“ (Hans Tasiemka).

Es war ein neuer metropolitaner Typus des Künstler-Cafés entstanden:

Seccessionisten, Expressionisten und Dadaisten hatten hier ihre angestam-mten Tische, Literaten und Regisseure, Kunsthändler und Maler, Schauspieler und Bühnenbildner.

Text zum Romanischen Café: aus: Berlin, Berlin, Die Ausstellung zur Geschichte der Stadt, Gesamtherausgeber: Berliner Festspiele GmbH im Auftrag des Senats von Berlin zur 750-Jahr-Feier Berlins 1987.

1930

Den Eingang zur Wassertorstraße bildete ein großer steinerner Torbogen, ein Stück Alt-Berlin, mit Hammer und Sichel beschmiert und beklebt mit angerissenen Versteigerungsanzeigen und Steckbriefen. Es war eine düstere, armselige Straße mit Kopfsteinpflaster, auf der es von verheulten Kindern wimmelte. Burschen in Wollsweatern beschrieben auf ihren Rennrädern

kunstvoll ausbalancierte Kreise und riefen Mädchen an, die mit Milchtöpfen vorübergingen. Der Gehsteig war mit Kreidestrichen für das Hüpfspiel „Himmel und Erde“ bemalt. Am Ende der Straße stand riesengroß, beängstigend spitz und rot, eine Kirche.

Christopher Isherwood: Leb wohl, Berlin

1930

Um acht Uhr abends werden die Haustüren zugemacht. Die Kinder bekommen ihr Abendbrot. Die Geschäfte sind geschlossen. Über der

Nachtglocke des kleinen Hotels an der Ecke, wo man Zimmer stundenweise mieten kann, wird das Leuchtschild eingeschaltet. Und bald hebt das Pfeifen an. Junge Männer rufen ihre Mädchen. Sie stehen unten in der Kälte und pfeifen hinauf zu den hellen Fenstern warmer Zimmer, in denen die Betten für die Nacht schon gerichtet sind. Sie möchten eingelassen werden. Ihre Pfiffe hallen wider im dunklen Schacht der Straße, lüstern, einsam und traurig.

Des Pfeifens wegen bin ich abends nicht gern zu Hause. Es erinnert mich daran, dass ich allein in einer fremden Stadt bin, weit weg von daheim.

Christopher Isherwood: Leb wohl, Berlin

.jpg)

.jpg)

1930

Wenn ich dann in der Dunkelheit im Bett lag, in meinem kleinen Winkel

innerhalb des riesigen Menschenkäfigs, den die Mietshäuser bildeten, konnte ich mit unheimlicher Schärfe jeden Ton vom Hof herauf hören. Der Schacht des Hofes muss wie ein Grammophontrichter gewirkt haben. Da ging jemand die Treppe hinunter: Wahrscheinlich unser Nachbar, Herr Müller, der

Nachtschicht bei der Eisenbahn hatte. Ich lauschte seinen Schritten, die mit

jedem Stockwerk schwächer wurden, nun hörte ich deutlich, wie sie auf dem

klebrig, nassen Pflaster den Hof überquerten. Wenn ich angespannt lauschte, hörte ich - vielleicht auch nur in der Einbildung - das Rasseln des Schlüssels im Schloss der großen Tür zur Straße. Einen Augenblick später schloss die Tür sich mit einem tiefen, hohlen Laut. Und nun bekam im Nebenzimmer Frau Nowak einen Hustenanfall. In der darauffolgenden Stille krachte Lothars Bett, der sich umdrehte und dabei im Schlaf undeutlich drohende Laute von sich gab. Irgendwo auf der anderen Seite des Hofes begann ein kleines Kind zu schreien, ein Fenster wurde heftig zugeworfen und irgendwo, in den tiefsten Tiefen des Hauses schlug etwas sehr Schweres dumpf gegen eine Wand.

Fremdartig mutete das an, geheimnisvoll und unheimlich, als schliefe man

allein draußen im Dschungel.

Christopher Isherwood: Leb wohl, Berlin

Der Durchsteckschlüssel (auch: Berliner Schlüssel, Doppelschlüssel, engl.: Berlin key) ist ein Schlüssel mit zwei identischen Bärten. Er wird benutzt für die großen Türen der Berliner Mietskasernen, durch die man von der Straße zu den Hinterhöfen gelangt.

Wenn man mit diesem Schlüssel eine Tür aufschließt, kann man ihn nicht mehr von derselben Seite herausziehen. Statt dessen muss man ihn durch das Schloss schieben, von der anderen Seite die Tür wieder abschließen und kann erst danach den Schlüssel herausziehen.

Der Durchsteckschlüssel zwingt daher den Benutzer einer Tür, sie nach dem Hindurchgehen sofort wieder abzuschließen.

Solche Türschlösser mit Schließzwang waren für die Haustüren der Berliner

Mietskasernen mit Hinterhöfen die Regel. Auf diese Weise verhinderte man Zusammenrottungen von Arbeitern, die nicht mehr in aufrührerischer Absicht von der Straße in die Hinterhöfe gelangen konnten, um dort andere Arbeiter für Straßenkämpfe zu mobilisieren.

Heutzutage wird der Durchsteckschlüssel nur noch vereinzelt in Altbaugebieten mit entsprechenden Türen und Toreinfahrten verwendet, ist aber dafür inzwischen ein beliebtes Berlin-Souvenir.

1930

Bernhard hatte ich lange nicht gesehen. Ich war daher ganz überrascht, eines

Morgens seine Stimme am Telefon zu hören. Er wollte wissen, ob ich abends

mit ihm aufs Land fahren und dort übernachten wolle. Das klang sehr

geheimnisvoll und Bernhard lachte nur, als ich herausbekommen wollte, wohin

es ginge und was er damit beabsichtigte. Er kam gegen acht in einem großen geschlossenen Wagen mit Chauffeur. Der Wagen rollte über die Avus in die gewaltige Dunkelheit der winterlichen Landschaft hinein. Riesige Rückstrahlschilder leuchteten kurz im Licht unserer Scheinwerfer auf und erloschen wie abgebrannte Zündhölzer. Schon lag Berlin hinter uns, am Himmel ein rötlicher Schein, der rasch hinter dem dichter werdenden Kiefernwald verschwand.

Das schmale Scheinwerferlicht des Funkturms kreiste durch die Nacht. Die

gerade, schwarze Straße brauste uns ungestüm entgegen, als sollten wir sie verschlingen. "Na schön, ich will es Ihnen sagen ... Wir fahren zu einem Haus am Wannsee, das meinem Vater gehörte. In England nennen Sie so etwas ein Landhaus."

Der Wagen bog rechts ab auf eine Straße, die zwischen Baumsilhouetten hinführte. Man spürte die Nähe des großen Sees der jetzt nicht sichtbar, linker Hand hinter dem Waldgelände lag. Ich hatte kaum bemerkt, dass die Straße in einen Privatweg eingemündet war: Wir hielten vor einer großen Villa.

Nach dem Essen gingen wir in den windigen, dunklen Garten hinaus. Starker Wind wehte vom Wasser her durch die Bäume. Ich folgte Bernhard über Steinstufen zu einem Bootssteg hinunter. Der dunkle See war sehr bewegt und hinten, in der Richtung von Potsdam, schimmerte eine Reihe von Bogenlaternen wie ein Kometenschweif im schwarzen Wasser. Am Geländer klapperte eine kahle Gaslaterne im Wind und unter uns schlugen die Wellen geheimnisvoll sanft und nass an die unsichtbaren Steine.

Clärchens Ballhaus, gegründet 1913

alles überdauert: Kaiserreich, Weimarer Republik, Drittes Reich, DDR, BRD

METROPOLIS

die schnellste Stadt der Welt

"Man überquert den Potsdamer Platz, den Spittelmarkt, den Alexanderplatz, die Straße am Stettiner Bahnhof, den Wedding und dergleichen Punkte mehr. Da merkt man die gigantische Bewegung, das Flitzen, Huschen, und Sausen, Welle auf Welle jagt heran und flieht - Rasendes Tempo! Das Herz des Reiches, dies Berlin, pulst Leben!

4 Millionen Menschen in Betrieb, ein Fünfzehntel des deutschen Volkes im Schnellschritt! Und während unten alles eilt und drängt, singt aus den Lüften der Motor! Großartiger Anblick: Flughafen Tempelhof!"

Es ist eine atemlose Sprache voller Stakkato, Pathos, Emphase, aus Expressionismus, Kriegs- und Sportberichterstattung, im Rhythmus von Lokomotiven und Rotationsmaschinen, welche die Graphische Anstalt Otto Elsner wählte, als sie zum Weltreklamekongress 1929 in Berlin eine Werbebroschüre für Berlin und sich selbst herausbrachte.

Die Schnelligkeit irgendeines Geschehen interessiere den modernen Menschen fast ebenso wie die Massenhaftigkeit, bemerkte Werner Sombart im Jahre 1920, und wer sich nicht selbst wie im Flug fortbewegen könne, der erfreue sich an den Ziffern, die er über irgendwo erreichte Schnelligkeiten lese. Das wirkliche "Berliner Tempo" trug daher schon seit den Tagen des Kaiserreichs ebenso zu jener Begeisterung - und Beunruhigung - über die Dynamik Berlins bei wie die Selbstreklame der Stadt, sie sei die schnellste der Welt. Die Großstadt als Brennpunkt des Massenzeitalters, die Großstadt als Maschine, als Bewegungssystem aus Menschenmassen, Waren-, Geld- und Verkehrsströmen, der neue Mensch, der neue Berliner der Zeit nach 1918 sollte seine Erfüllung darin finden, sich von diesem hochtourigen Fortschritt mitreißen zu lassen und ihn womöglich zu beschleunigen.

Text aus: Berlin, Berlin, Die Ausstellung zur Geschichte der Stadt, Gesamtherausgeber: Berliner Festspiele GmbH im Auftrag des Senats von Berlin zur 750-Jahr-Feier Berlins 1987.

1980

West-Berlin

Ost-Berlin

Westberlin

Berlin - Hauptstadt der DDR

Hausbesetzerszene

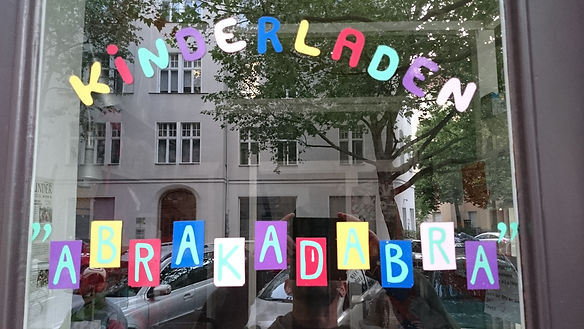

Kinderläden

Friedensbewegung

Frontstadt des Kalten Krieges

Ruinenstadt

1987

Die klassischen Arbeiterviertel: Wedding, Kreuzberg, Moabit, Schöneberg, Neukölln, Tempelhof. Straßenzüge, die mit der Industrialisierung entstanden sind. Fünfgeschossige Gebäude, links, rechts, vorne, hinten. Hinterhöfe, Lärm, Müll, Arme-Leute-Gegend. Rentner, Ausländer, Studenten, Arbeitslose. Hier haben

viele Wohnungen noch ein Außenklo und Ofenheizung. Eine Kohlenhandlung an jeder Ecke. Im Herbst und Winter sieht man die Kohlenträger schwere Kiepen schleppen. Briketts aus der DDR, der Oma werden sie auf den Balkon gestellt.

Mitten drin die Oasen alternativer Lebensentwürfe. Als der Friseur aufgab, zog hier ein Kinderladen ein. Als der Schuster das Handtuch warf, übernahm die Stadtteilgruppe die Räumlichkeiten. Tante Emmas Laden beherbergt jetzt Bio-Kost, der Gemüseladen ist immer noch ein Gemüseladen, nur wird seit Jahren schon türkisch gesprochen. Die Eckkneipe wurde zum Frühstückskaffee mit morgendlichem Müsli-Angebot. Am Kiosk liegt neben der BZ die tageszeitung, aber auch Cum hurriyet, das Blatt für die deutschen Türken, und

in der ehemaligen Eisenwarenhandlung gibt es jetzt kalt gepresstes Olivenöl und Nicaragua-Kaffee.

Berlin von Ideal

Bahnhof Zoo, mein Zug fährt ein

Ich steig aus, froh wieder da zu sein

Zur U-Bahn runter, am Alkohol vorbei

Richtung Kreuzberg, die Fahrt ist frei

Kottbusser Tor, ich spring vom Zug

Zwei Kontrolleure ahnen Betrug

Im Affenzahn die Rolltreppe rauf

Zwei Türken halten die Beamten auf

Oranienstraße, hier lebt der Koran

Dahinten fängt die Mauer an

Mariannenplatz rot verschrien

Ich fühl′ mich gut, ich steh' auf Berlin

Ich fühl mich gut (wir steh′n auf Berlin)

Ich fühl mich gut (Wir steh'n auf Berlin)

Graue Häuser, ein Junkie im Tran

Es riecht nach Oliven und Majoran

Zum Kanal an Ruinen vorbei

Da hinten das Büro der Partei

Auf dem Gehweg Hundekot

Ich trink Kaffee im Morgenrot

Später dann in die alte Fabrik

Die mit dem Ost-West-Überblick

Zweiter Stock, vierter Hinterhof

Neben mir wohnt ein Philosoph

Fenster auf, ich hör Türkenmelodien

Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin

Ich fühl mich gut (wir steh'n auf Berlin)

Ich fühl mich gut

Ich fühl mich gut (wir steh′n auf Berlin)

Wir fühl′n uns gut (ich steh auf Berlin)

Nachts um elf auf dem Kurfürstendamm

Läuft das Touristen-Kulturprogramm

Teurer Ramsch am Straßenstand

Ich ess die Pizza aus der Hand

Ein Taxi fährt zum Romy Haag

Flasche Sekt hundertfünfzig Mark

Fürn Westdeutschen, der sein Geld versäuft

Mal seh'n, was im Dschungel läuft

Musik ist heiß, das Neonlicht strahlt

Irgendjemand hat mir ′n Gin bezahlt

Die Tanzfläche kocht, hier trifft sich die Scene

Ich fühl mich gut, ich steh auf Berlin

Ich fühl mich gut (wir steh'n auf Berlin)

Ich fühl mich gut (wir steh′n auf Berlin)

Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin

Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin

Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin

Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin

Ich fühl mich gut (wir steh'n auf Berlin)

Ich fühl mich gut (wir steh′n auf Berlin)

"Berlin" von Ideal anhören? Klick hier.

1987

Als Schüler wurden wir, die Nachkriegsgeneration, mehrmals mit dem Bus nach Berlin gekarrt. Das waren die hohen Zeiten des Kalten Krieges, als selbst in besseren Blättern das andere Deutschland ein "sog." war.

Wir hatten Bilder im Kopf: In der Bernauer Straße springen Menschen aus dem Fenster, Panzer am Checkpoint Charlie, der erschossene Peter Fechter hinterm Stacheldraht liegend. Den Kudamm fanden wir ganz spannend, Plötzensee deprimierend, das Olympiastadion gewaltig, aber das Aufregendste war das Mauer-Museum. Dort konnten wir mit einem Schaudern bewundern, dass andere Menschen Tunnel gruben, durch die Sperren rasten, in jedem Fall ihr Leben riskieren, um bei uns im Westen zu sein.

Die Aussichtsplattform am Ende der Bernauer Straße ist rammelvoll mit Sightseeing-Touristen, rüberschauend ins "Reich des Bösen". Schlechte Aussicht: Zuerst einige Gedenkkreuze für erschossen Flüchtlinge, dann die respektlos beschriftete und bunte Seite der Wall of Berlin, dann ein breiter, ordentlich geharkter Streifen märkischen Sandes, westwärts Todesstreifen genannt, dann ein Stacheldrahtzaun mit elektrischem Anschluss, ein paar Vopos im knatternden Zweitakter-Jeep, dann

noch eine Mauer, dahinter der Club der Volkssolidarität, ein paar spielende Kinder turnen an den rot-weißen Absperrungen.

Wilmersdorf, Charlottenburg

1989

ZEITENWENDE

Ich erinnere mich an die beängstigend schöne Leere des Potsdamer Platzes, voll Wehmut auch an das sonntägliche Kicken vor dem Reichstag. Meine vorerst letzte Auseinandersetzung mit dem antifaschistischen Schutzwall fand 2009 statt - anlässlich einer Einladung ins Brecht-Haus, um den zwanzigsten Jahrestag nach seinem Zubruchgehen zu diskutieren.

"Wie haben Sie denn persönlich damals den Mauerfall empfunden?"

"Als Schock", antwortete ich spontan. Der Herr mit DDR-Hintergrund sprang auf und wurde laut: "Wie kann man von so einem wunderbaren Ereignis schockiert sein?" Seine Empörung wirkte rundum ansteckend, meine holprigen Erläuterungen zu Subkultur und Underground vergrößerten die Begründungsnot. Es sah nicht gut aus für mich und die unverstandene Westberliner Alternativszene. Bis uns - was ich nicht für möglich gehalten hätte - ein Satz aus Sven Regeners Roman "Herr Lehmann" rettete, den eine ältere Zuhörerin aus Bremen zitierte: "Die Mauer ist gefallen - ach du Scheiße." Großes Gelächter im Saal, alles klar.

Wir waren schockiert. Als das erste Betonsegment am Baukran hing, wussten wir, dass unser Berliner Idyll mitsamt der Alternativszene West verloren ginge, das gewohnte Lebensgefühl, das Flair im Eimer, aus, vorbei, furchtbar.

Vorbei für die hier einfachheithalber genannte Szene, die seit den sechziger Jahren die Westsektoren der Halbstadt als belebendes Element entscheidend mitprägte. Spätestens nach dem Mauerbau hatten zehntausende an bürgerlichen Karrieren interessierte Berliner ihre amputierte Heimatstadt verlassen; ihren Platz nahmen daran weniger interessierte Neuankömmlinge ein - mit Pappschildchen begrüßt, 6-Zimmer-Wohnung frei, Pariser Straße, 150 Mark im Monat. West-Berlin versprach mehr als Ruinenschick und Steuerglück, allein der Ortswechsel besaß Bekenntnischarakter. Nach Berlin gehen hieß den Königsweg des Unangepassten nehmen ... und dem westlichen Hinterland, den Eltern, dem Barras, dem Spießertum entkommen.

taz, August 2011

1990

Mein Reisepass

Februar 1990 - Die Mauer war gerade seit drei Monaten geöffnet und die wenigen bisherigen Grenzübergänge (Friedrichstraße, Heinrich-Heine-Allee usw.) reichten nicht mehr aus für all die Menschen, die zwischen den beiden Teilen der Stadt hin- und her pendelten. Also wurden zusätzliche provisorische Grenzstationen eingerichtet, die bis zur offiziellen Wiedervereinigung existierten: Invalidenstraße, Brandenburger Tor, Rosenthaler Platz, Potsdamer Platz, Jannowitzbrücke usw.

In den Monaten Februar bis April passierte ich täglich den Eisernen Vorhang, ich machte ein Praktikum in West-Berlin und wohnte während dieser Zeit im Osten der Stadt. Mitwohngelegenheiten im Westen waren für meine damaligen jugendlichen Finanzverhältnisse wuchermäßig und das brachte mich auf die Idee, eine Wohnung im Osten zu suchen. Gesagt, getan - es funktionierte mit Beziehungen unter der Hand und mein Zuhause wurde die Ackerstraße im Bezirk Mitte.

Zur Einreise in den Osten benötigte man als Westdeutscher einen Reisepass. Da an der Grenze Stempel in diesen Ausweis gedrückt wurden, füllte er sich von Tag zu Tag mehr mit diesen Belegen, vor allem mit Stempeln der vorübergehenden Grenzübergänge, so dass der Pass allmählich zu einem Dokument wurde, das die besondere historische Übergangssituation dieser Stadt widerspiegelte.

Schon damals fühlte ich mich wie in einer Zeitreise. Heute rückblickend kommt es mir fast irreal vor, so als würde ich einen Film sehen, der irgendwann vor langer Zeit spielt.

Ich wohnte in einem Haus der Ost-Berliner Hausbesetzer-Szene. Ja, so etwas gab es tatsächlich - junge Menschen, die vor der Langeweile und Öde der ostdeutschen Provinz nach Berlin geflohen waren, Häuser besetzt hatten, dafür pro forma eine geringe Geldbuße an die Kommunale Wohnungsverwaltung abgedrückt hatten und dafür im Gegenzug einen Mietvertrag erhielten, damit alles seine sozialistische Ordnung hatte.

Das Haus, in dem ich wohnte, teilte ich mit Leuten, die aus Stralsund, Greifswald oder anderen Städten nach Berlin gekommen waren. Städtenamen, die für mich wie aus einer fremden Welt klangen: Stralsund, Potsdam, Leipzig ... was wusste ich darüber? Die Mitbewohner im Haus arbeiteten als Bühnenbildner am Maxim-Gorki-Theater, als Buchhändlerin in einem Laden Unter den Linden, einer war Landschaftsarchitekt und hatte eine Frisur wie Rainer Langhans aus der Kommune 1.

Geheizt wurde die Wohnung mit einem Kachelofen und das Anschüren musste ich erst noch lernen. In der Küche wurde es warm durch einen Radiator, der aus einer S-Bahn abmontiert worden war. Die Toilette lag auf halber Treppe, im Winter war es dort richtig kalt. Es soll in besonders harten Wintern schon passiert sein, dass die Toiletten zufroren. Der Rauch der Briketts war der Duft von Berlin im Winter. Heute ist er verschwunden und ganz selten, wirklich nur noch ganz selten nehme ich ihn im Winter wahr, frage mich, woher er plötzlich kommt, und dann sind mit einem Mal alle Erinnerungen wieder da.

Wenn ich abends allein in der Wohnung war, spürte ich die Stille der Ackerstraße, die direkt zur Mauer führte und dort als Sackgasse endete. Dahin verlief sich keiner mehr, der nicht in die Gegend gehörte. Gegenüber vom Haus lag der Friedhof der Sophiengemeinde, auf dem irgendwann ein Enkel von Johann Sebastian Bach beigesetzt worden war. Die DDR-Straßenleuchten warfen ihr orangenes Licht auf das Kopfsteinpflaster und ab und zu fuhr ein verloren wirkender Trabant der Volkspolizei mit knatterndem Zwei-Takt-Motor seine letzte Streife in der Straße.

Morgens hörte ich DDR-Radio beim Frühstück. Friedliche Musik. Ein schöner Start in den Tag. Später an der Straßenbahnhaltestelle Pappelplatz warteten jeden Morgen dieselben Leute - ein junger Vater mit seinem Kind, einige Werktätige. Alltag in einem sozialistischen Land, wie man ihn sich nach jahrelangen Darstellungen des Ostens in westlichen Medien gar nicht vorstellen konnte. Ich mochte dieses morgendliche Warten, wenn das Licht der Straßenlaterne, die sich im Wind bewegte, auf die Backsteine der Brandmauer am Haus gegenüber fiel, wenn die Straßenbahn mit ihrem quietschenden Geräusch kam, wenn die Menschen in diesem, mir fremden Land zur Arbeit gingen.

Ich mochte es auch, nachmittags vom Bahnhof Friedrichstraße durch die Stadt nach Hause zu gehen, entweder die Friedrichstraße entlang oder vorbei am Bodemuseum, dem Monbijoupark Richtung Sophienkirche in der Großen Hamburger Straße.

Ich erinnere mich an ein Bild von einem LKW-Pritschenwagen der DDR-Marke Robur, der an einer Ampel an der Friedrichstraße stand. Auf dessen Ladefläche lag auf einem Briketthaufen ein ziemlich kohlenschmutziger, muskulöser, junger Mann, der selbstbewusst und fordernd mit leicht spöttischem Grinsen auf die Passanten und Autos herabschaute, während es aus dem regengrauen Himmel leicht auf ihn tröpfelte.

Wenn ich abends in der Dunkelheit nach Hause ging, auf dem Weg zur Oranienburger Straße, in der Nähe der Stadtbahnbögen, hörte ich gelegentlich den Elektromotor der beschleunigenden S-Bahn-Züge. Aus der Richtung der Bögen schallten Männerrufe von Arbeitern herüber, die sich beim Stapeln von Gütern Befehle zuriefen. Mein Weg ging am Kupfergraben an der ehemalige Kaserne der NVA entlang. Die Fenster der Duschräume standen offen, Duschgeräusche und Männerstimmen klangen heraus. In der Monbijoustraße fiel mein Blick durch ein Fenster in eine Wohnung, in der ein Mann im Licht seiner Schreibtischlampe über irgendeine Lektüre gebeugt war und konzentriert las. Ich fühlte mich wie in die 20er/30er Jahre zurück versetzt und dachte an Friedrich Holländers Lied "Wenn ich mir was wünschen dürfte". Berge von Briketts lagen auf der Straße vor den Häusern. Die Mauern der Sophienkirche und der Seitengebäude, die ihren Vorhof umgeben, waren noch voller Einschussnarben von den Straßenkämpfen im Krieg. So ging ich abends oft allein durch die Stadt nach Hause, die Eindrücke brannten sich ein und ich hörte irgendwann, wenn ich weit genug von der Friedrichstraße entfernt war, nur noch meine eigenen Schritte auf dem Kopfsteinpflaster.

Wenn man sich in Ost-Berlin verabreden wollte, machte man es nicht per Telefon - das gab es nämlich gar nicht- statt dessen hing an jeder Wohnungstür ein kleiner Block mit einem Bleistift am Bändel. Kurz und knapp waren darauf die Nachrichten: "Heute Abend Feier in Friedrichshain, komme um sechs vorbei, Lust mitzukommen?" Wir feierten den Frauentag, bei dem auch Männer eingeladen waren, oder gingen zu einer Kundgebung des Neuen Forums in der Gethsemanekirche, bei der Wolf Biermann spielte. Die Nächte in Ost-Berlin waren lebendig, die Straßenbahnen fuhren die ganze Nacht, wir nutzten sie oft und genossen die gute Atmosphäre, wenn in der Bahn ein paar Leute auf ihren Gitarren spielten und sangen. Wir waren jedes Mal beim Weg nach Hause ziemlich betrunken vom Bier, das unfassbar billig war. Wir erkundeten die Ostberliner Theaterwelt, die den Ruf hatte, eine Art künstlerisches Ventil für die Gesellschaft zu sein, die Tickets waren für uns erschwinglich und wir sahen Stücke wie "Die Übergangsgesellschaft" im Maxim-Gorki-Theater oder das "Gorbatschow/Fragment" in der Volksbühne.

Eines Abends kamen wir nach Hause, ein Freund aus Westberlin war mit mir unterwegs gewesen und wollte bei mir pennen, als wir plötzlich das Donnern eines Feuerwerks hörten. Für einen kurzen Moment mutmaßten wir spaßeshalber, es sei gar kein Feuerwerk, sondern die Russen hätten begonnen, die friedliche Revolution mit Waffen niederzuschlagen, weil ihnen der Zusammenbruch des Ostens zu weit ging. In den damaligen Zeiten wäre alles möglich gewesen.

Spontan beschlossen wir, auf das Dach des Hauses zu gehen, wohin eine rostige, wackelige Sprossenleiter durch eine Dachluke oben im Treppenhaus führte. Da standen wir schließlich über den Dächern von Berlin und sahen über die Stadt auf das Feuerwerk im Westen. Wir schwiegen und während uns ein leichter, lauer Wind ins Gesicht blies, spürte ich die ganze Weite der Mark Brandenburg, das gesamte Lebensgefühl dieser Stadt durch mich fließen.

Heute kann man nicht mehr auf die Dächer steigen, Die Dachgeschosse wurden zu Luxuswohnungen ausgebaut. Die Schornsteinlandschaft gibt es nicht mehr und man kann nicht mehr ganze Häuserblöcke und Karrees oben auf den Dächern ablaufen.

Es war eine Zeit, die heute in meiner Erinnerung abläuft wie ein Film - eine Erinnerung an ein Berlin, das vollkommen verschwunden ist.

2007

Berlin je t'aime

Patrick Suel glaubt an den Geist der Städte. Und in Berlin lebt ein guter Geist. Das spürt er, wenn er auf den Türstufen des Zadig steht und sein Blick die Linienstraße entlangschweift. Im Herbst wird er hier ein "Repas de quartier citoyens" veranstalten, ein "Kiezpicknick", um den vierten Geburtstag der französischen Buchhandlung zu feiern, die er in der Oranienburger Straße aufgebaut hat. In einem Viertel, in dem es Tag und Nacht von Menschen wimmelt. Die Nachbarn werden auf der Straße an langen Holztischen sitzen. Jeder wird etwas zu essen mitbringen. In Berlin ist das Leben samtweich.

Auch Régis Président-Girot findet hier eine Lebensqualität, die ihm bisher fremd war. "In Berlin kann man mit dem Fahrrad zur Oper fahren, man kann mit dem Wanderrucksack herumlaufen, ohne für einen Provinzler gehalten zu werden". Mit nackten Füßen und einem Dreitagebart empfängt er Besucher in seinem chaotischen Büro neben dem Wasserturm, diesem mächtigen, runden Backsteingebäude im Bezirk Prenzlauer Berg. Er raucht ostdeutsche Zigaretten, Marke Cabinet. Auf seiner Hand ist noch der Stempel des Clubs zu sehen, in dem er gestern den Abend verbracht hat. Durch das große offene Fenster seiner Wohnung blickt er auf eine alte Steinfabrik in der Straßburger Straße. Drinnen klimpern etwa zehn junge Franzosen auf ihren Laptoptasten. Im vorigen Jahr hat Régis Président-Girot die "Gazette de Berlin" gegründet, das einzige frankophone Zweimonatsblatt zwischen Alpen und Ostsee. Eine kleine Zeitung, gedacht für die französische Gemeinde. Sie liegt in vielen Berliner Cafés aus. "Berlin ist ein Disneyland für Erwachsene", sagt er

von: Pascale Hugues

DIE ZEIT

Berlin Spezial 2007